8月28日,阿里云发布了数据分析工具 Quick BI 的全新版本。它是大模型应用在 BI 行业的最新实践。Quick BI 在云计算基础设施之上,搭建了一个 ChatBI 应用。阿里为这个应用起了一个拟人化的名字:智能小Q。智能小Q允许用户以对话的形式探索数据。无需写 SQL,只需与小Q对话,即可获得想要的统计信息。

智能小Q其实是一个多智能体系统(multi-agent system),包含多个 Agent:

- 报告 Agent

- 问数 Agent

- 搭建 Agent

- 解读 Agent

这些 Agent 均由领域大模型驱动。

Note: 领域大模型经过 SFT、RL 微调,可将业务知识迁移泛化到同类任务中,从而在特定领域获得更优表现。此外,领域大模型的参数量小、推理速度快,也是优势之一。

一、智能小Q能做什么?

下面介绍智能小Q的两种模式:问数和解读。

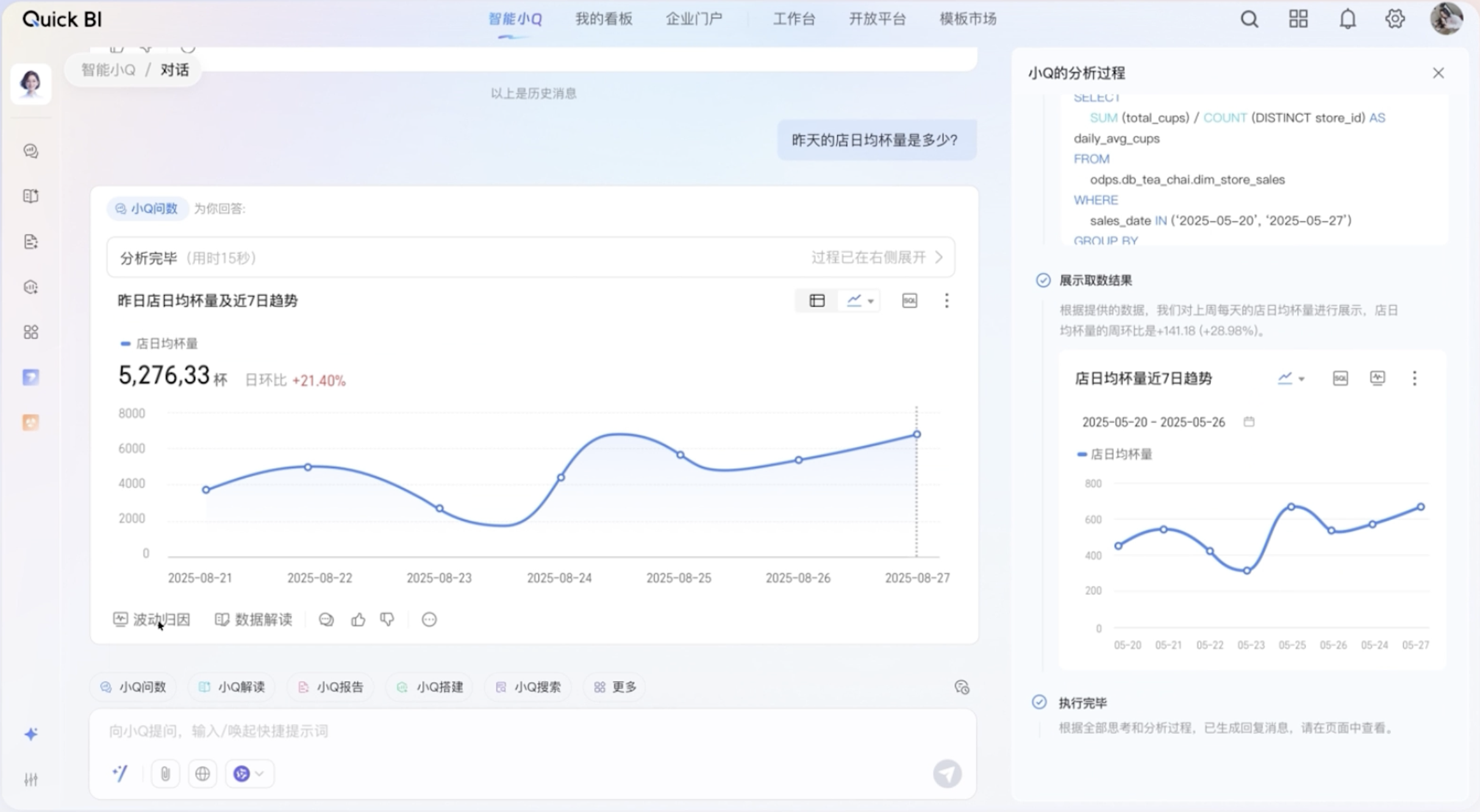

1)问数界面

当用户提问:“店日均杯量是多少?”小Q可以找到数据并可视化,这就是“问数”。

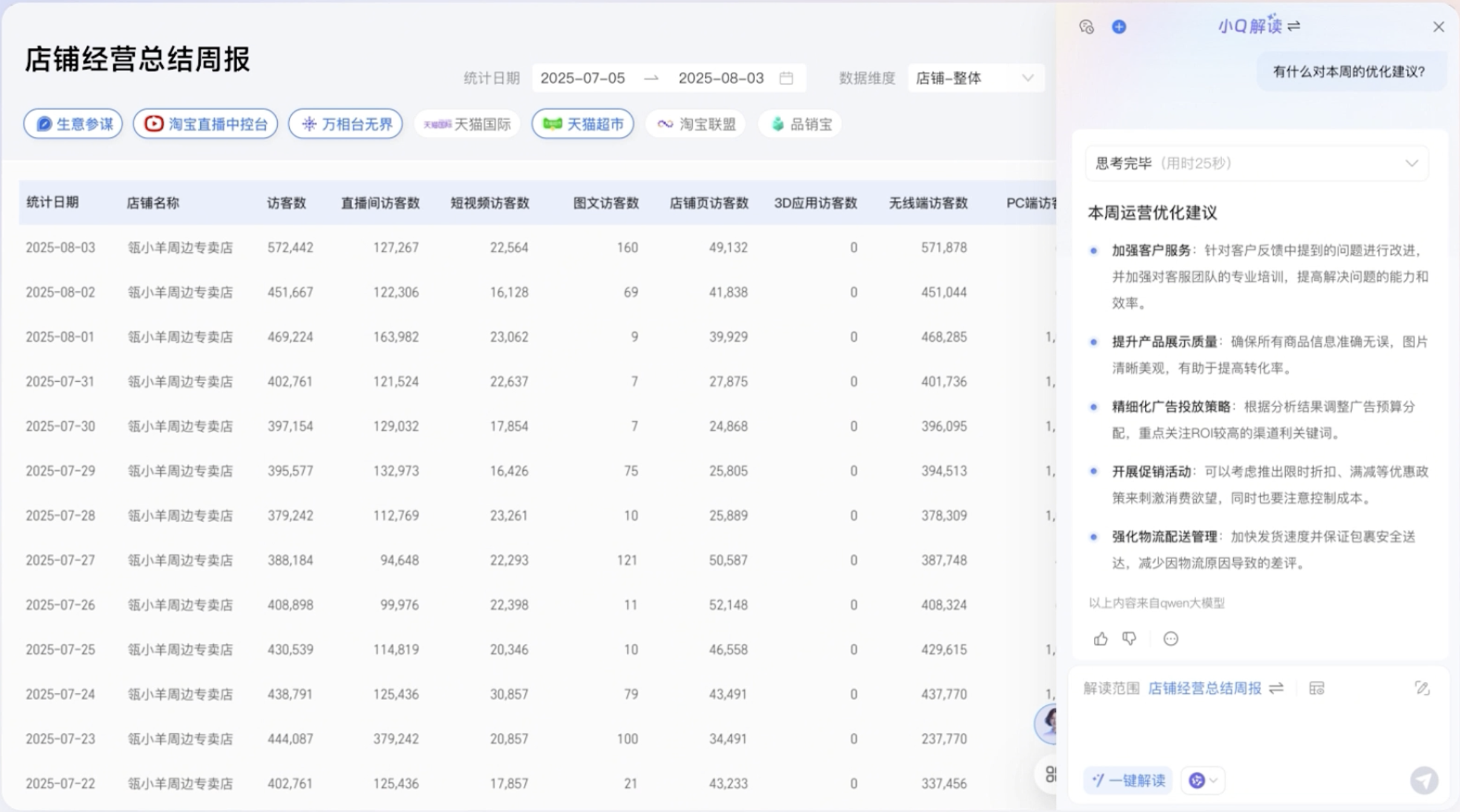

2)解读界面

解读界面允许用户筛选面板中的数据,并基于筛选后的数据向小Q提问。

将「筛选后的数据」作为上下文向小Q提问有什么优势?

一方面,直接引用数据源意味着大模型无需去猜你想分析哪张表,节省了宝贵的 token;另一方面,直接引用提问涉及的数据范围,有助于大模型关注到真正有用的线索,避免大模型因为找不到重点,变得泛泛而谈。

在与智能体的对话中,明确引用所指对象是好文明!

二、拆解 Quick BI 技术路径

Quick BI 的底层架构是 Agent + 数据库。只要有这两个核心模块,你也能做出简易的 ChatBI,这一点在我的开源项目 luochang212/clickhouse-chatbi 中亦有记载。其中,Agent 对 Quick BI 的实现尤为关键。

先来盘一盘 Agent 框架有哪些能力?

| 能力 | 技术 | 代表 | 偏向 |

|---|---|---|---|

| 路由 | Router | ChatGPT | 模型 |

| 检索 | RAG | LlamaIndex | 工程 |

| 状态 | Session | Google ADK | 工程 |

| 记忆 | Memory | Letta | 工程 |

| 交互 | ReActChat | Qwen Agent | 模型 |

| 工具 | MCP | Claude | 工程 |

| 规划 | Supervisor | LangGraph | 工程 |

| 安全 | Guardrails | OpenAI Agents | 工程 |

* 上面的「代表」不是 SOTA 的意思,只是我第一个想到的例子

虽然看不到 Quick BI 的源代码,但是 Agent 的框架能力是一样的。Quick BI 展现的最终效果,也是通过组织这些基础能力,逐步搭建起来的。

1)Agent 与大模型的协同

Agent 只是一个工程框架,需要大模型的配合才能发挥威力。打个比方,Agent 是手脚,大模型是脑袋。有一个好的 Agent 框架,能让手脚利索;有一个好的大模型,工作起来透着一股聪明劲儿,事半功倍。它们如果协同得当,可以发挥出 1+1>2 的效果。

Agent 和大模型的关系实在太紧密了。它们既要在推理侧一起工作,还要在训练侧协同优化。这也是为什么每个做大模型的厂商,都希望推出自家的 Agent。

2)最基础的功能:问数

为了实现问数,Agent 需要做哪些事情?

- 找到数据表

- 获取表注释和字段注释

- 写 SQL,取数

- 分析数据,得出结论,并以报告或图表的形式呈现

以我的亲身经历来说,问数开发起来很简单。无论是 NL2SQL,还是工具调用,对于启用了 ReActChat 的 Qwen Agent 来说都是小儿科。

这里的难点不在技术,而在于数据生态建设。难的是表注释清晰、字段注释完整、字段枚举值有详细记录这些小事。可以说,良好的数据生态才是问数功能好用的关键。

维护良好的数据生态,既需要有优秀的工程师文化,也需要定期治理。

3)进阶:从问数到研数

从问数到研数,难度急剧上升。

从编写 SQL 的难度来说,问数只是简单的单表统计或多表 join,研数则涉及更为复杂的多表操作。从模型的思考能力来说,问数只是简单的取数,研数则需要长序列、多步骤的思考能力。

这种难度会迅速突破单次对话的上下文极限。这里我们需要用到分治思想:一次想不完,就分多次想。开源的解决方案有 langgraph-supervisor-py。我们用一个 supervisor 来分析需要解决哪些问题。先列一个 to-do-list,然后按步骤执行。其中的每一个步骤,都可以分配给一个子 Agent 执行。这个子 Agent 拥有自己的上下文长度,可以容纳比较有深度的思考。而且,如果这些子 Agent 处理的是专业的事情,可以装载领域大模型来提升效果。一旦当前步骤受阻,我们就回到 supervisor,让它重新规划。

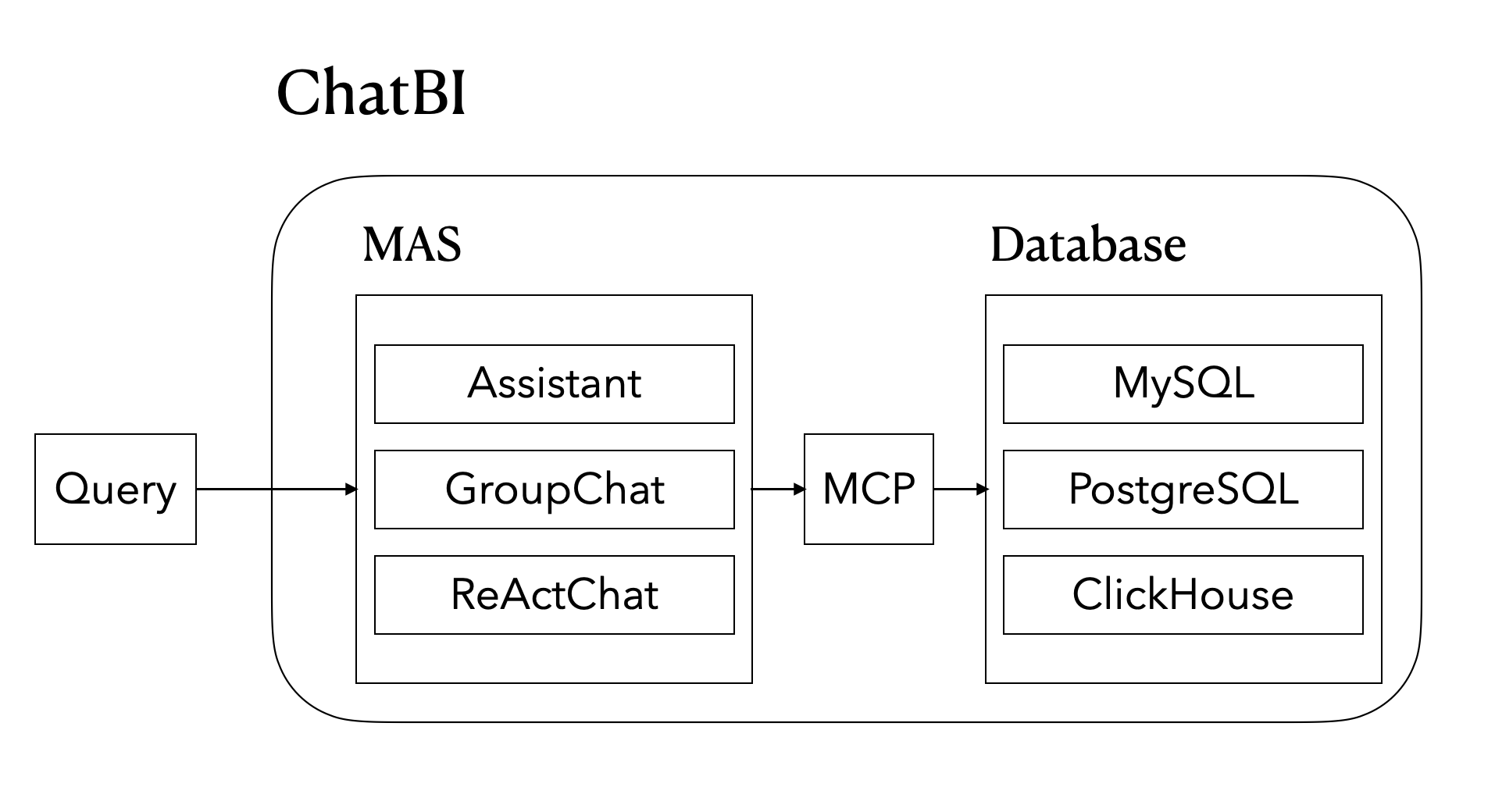

4)Agent 如何连接数据库

注:MAS 是多 Agent 系统的意思

Agent 通过 MCP 连接数据库。以 ReActChat 为例,Agent 在此模式下采取走一步看一步的策略,每次通过 MCP 查询数据库获取的增量信息,都会作为下一步行动的决策依据。逐步推理,最终逼近答案。

具体来说,这些连接数据库的 MCP 提供了一系列接口,用来执行大模型指令。这些接口通常以 Function Calling 的形式提供,其中的 docstring 部分会精确地描述接口的作用,也会包含入参和出参的数据结构等信息。大模型以此可知该调用哪个接口、以何种方式构建入参。

除了 MCP,Agent 还可通过工作流或分析引擎连接数据库。在复杂业务中,使用 RAG 工作流是一种常见做法。通过 RAG 检索知识库,将业务知识融入上下文或者做 Query 改写,可以提高回答质量。

常见的用于连接数据库的 MCP 有:

- MySQL: mcp-server-mysql

- Postgres: postgres-mcp

- ClickHouse: mcp-clickhouse

5)Agent 的能力边界

无论是 TRAE,还是 Quick BI,只要是基于 Agent 技术开发的产品,都难以跳出现阶段 Agent 科技的限制。

有哪些限制?我举几个例子:

- 长期记忆:精炼有用对话,遗忘无用对话,跨对话提升问答效果

- 验证能力:光有记忆没用,还要学会判断,也就是 Verification 的能力

- 知识体系:有验证能力之后,还要运用验证能力将记忆加工成知识

这些都是 Agent 目前无法彻底解决的问题。

未来 Agent 技术突破时,ChatBI 能力也会随之提升。

三、产品如此重要

好的产品设计,既能降低用户的使用门槛,又能降低工程的实现难度。

扣子空间 的「华泰A股观察助手」提供了一个很棒的设计思路。

它通过下拉栏提供「选项」,再基于选项生成 Prompt(如下)。

我的自选股是工商银行(601398),比亚迪(002594),长江电力(600900),我没有自选板块,给我出一份A股日报

这么做的好处是什么?

面对一个空白聊天框,用户容易感到困惑。因为用户不知道有哪些选项。通过下拉栏的方式,将选项提供出来,可以说是降低了用户的使用门槛。

另外在这种设计下,前端 prompt 模板可以为后端 Agent 提供额外的业务信息。比如,你可以在 prompt 模板中提及该业务所需的数据表、API 等上下文信息。这能提高后端程序执行的成功率。

四、云+AI的战略

听完 Quick BI 发布会,我发觉 Quick BI 是阿里不得不做的项目。阿里正在逐步构建「云基础设施 + 开源大模型 + 开源 Agent 框架 + 商业应用」的生态闭环。Quick BI 就是商业应用之一。

1)云计算和 Quick BI 耦合得有多紧密?

没有完善的云计算设施,就无法发挥 Quick BI 的全部实力。云基础设施落后的后果是:数据部分上云,表和字段注释不清,没有SLA,也没有即席查询的能力。在这种地方部署的 Quick BI 应用,轻则不准,重则不 work。以前不搞业务上云也能马马虎虎过日子,现在都变成了必须回头补课的东西……

云服务还呈现极强的生态粘性,毕竟跨生态兼容面临高昂的技术成本。其结果就是,过去使用阿里云的公司,未来在数智化过程中会倾向于选择 Quick BI;希望以 Quick BI 作为解决方案的公司,也不得不采购阿里云服务。这种云+AI的组合,可以拉动整个上下游的销售。

2)因为 AI,云计算的门槛更高了

云计算是大厂主导的业务。它技术复杂,容易玩不转。云计算有多复杂?报个菜名大家感受一下:OLTP、OLAP、ETL、Spark、Flink、Ad-hoc、Airflow、Docker、K8s、Kubeflow、Ray…… 这些概念,不过是云计算的冰山一角。

随着 AI 的加入,云计算市场份额有向头部厂商集中的趋势。据 澎湃新闻 报道:吴泳铭认为,相比传统的云计算,AI 所产生的变革,将极大提高云计算市场的集中度。对于这件事,Quick BI 就是一个佐证。在 AI 时代,云服务厂商比拼的是组合技能,竞争难度和竞争烈度都有所提升。这恐怕是对大厂更有利的战争。

五、自动化是陷阱,工具才是机遇

这是一个开放性问题,我也没有确定的答案,可以讨论一下。

我认为 BI 还是挺复杂的。有些 case 连人都需要一点一点解,更别提自动化。ChatBI 在做到替代 BI 人员之前,其定位应该是效率工具,类似于 AI Coding IDE。

此前的简单问题,已经被传统编程、定时任务解决了。ChatBI 生来就是为了解决那些柔性的、复杂的、易变的问题。能否自动化,终究取决于业务的复杂程度。如果复杂程度太高,以目前的 Agent 能力,在长序列的思考中是会跑偏的。那么就需要人作为 supervisor 看住 Agent,确保每一步的结论都是正确的。在复杂问题面前,人依然是最好的调度器。

当然还要看问题的类型。Agent 有它擅长的东西。比如将各路信息汇总成报告这件事,Agent 真是做得又好又快。

总结,自动化是可以的,但是做不到取代 BI 人员那种程度的自动化。在工具功能还需要完善的当下,不如先做好工具!